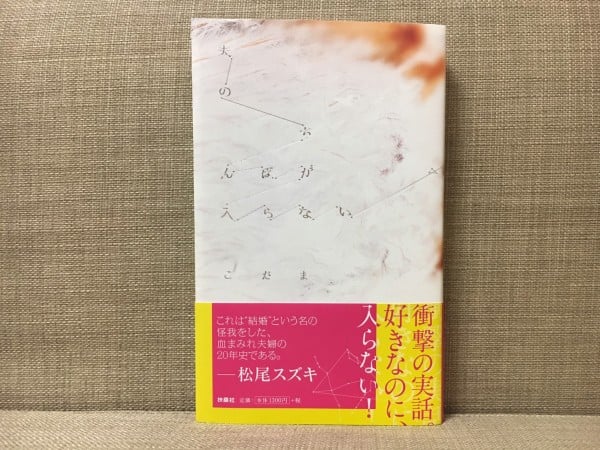

『夫のちんぽが入らない』に号泣。実話を元にした小説から感じた“夫婦の数だけ夫婦の形がある”ということ

『夫のちんぽが入らない』。

最近話題の本ですが、このタイトルを最初に目にしたとき、下世話な好奇心がむくむくと沸き、購入に至った筆者。

「入らない」とは一体どういうことなのか。

これはセックスレスの夫婦の話? それとも、物理的に膣に入らないという話?

実話を元にした小説ということで、本を開くまでの間に、私の中ではさまざまな妄想が広がりました。

「旦那に見られてマズイ内容だったらどうしよう……」、そんなくだらないことまで考えながら、読む前に妄想だけでここまで楽しめる本もそうそうないなと、お得感を感じてしまったくらいです。

手にするまでにありとあらゆる妄想をしてしまったので、心を無にして読み進めようと決め、ページを開きました。そこに書かれていたのは、衝撃的な一文でした。

「いきなりだが、夫のちんぽがはいらない。本気で言っている。交際期間も含めて二十年。この「ちんぼが入らない」問題は、私たちをじわじわと苦しめてきた」

(こだま『夫のちんぽが入らない』より)

えっ? どういうこと?

下世話な好奇心はますます高まります。

この本の主人公は、著者であるこだまさんと夫さん。小説では、2人の出会いから現在に至る結婚生活を中心に描かれています。

「入らない問題」がスタートしたのは、2人の“初めて”のときでした。

「でん、ででん、でん。まるで陰部を拳で叩かれているような振動が続いた」

「入らない」の意味を理解できずに読み進めてきたところで現われたこの一文。

こういうことが本当にあるんだ……という好奇心がますます高まります。

交際を続け、やがて結婚し夫婦になった2人ですが、「入らない問題」は解決する気配はありません。

しかし、それが原因で2人の関係はゆるぎません。困難を抱えつつも、人生を共にするという気持ちは変わらないというところに、2人の絆の深さを感じました。

ちんぽが入らなければ、子どもを作ることもできない。

結婚をすると、当然のように「子どもは?」という言葉をかけられるようになります。

「欲しいけど、なかなかできない」という話は聞きますが、「欲しいけど、入らないから……」という人がいることを、この本で初めて知り、本当にいろいろな人生があるんだなと感じました。

また、こだまさんは、「入らない問題」以外にも病気という問題を抱えていたため、人工授精などの方法で子どもをもうけることも、断念せざるを得ませんでした。

この本の中には、こだまさんのお母さまが、義実家へ孫ができないことを謝罪しに行くときのことが描かれています。

「うちの子の身体が弱いために、お宅の跡継ぎを産んであげることができず、本当に申し訳ありません。うちの子は、とんだ欠陥商品でして。貧乏くじを引かせてしまい、なんとお詫びをしてよいか」

娘としては、母親にはどんなときでも味方でいてほしいという思いがあると思います。

それなのに、母親から「欠陥商品」と言われてしまったこだまさんの気持ちを想像すると、つらくてたまりません。

「娘にそんなことを言うなんて酷い」と思いつつも、そう口にしているお母さんも、同じくらい傷ついているのではないかということが感じられ……。

こだまさんとお母さん両方に感情移入してしまい、涙が止まりませんでした。

人生ってままならない、どんな立場の人でもみんな必死にもがきながら生きているのだと思うと、悲しさや切なさと同時に、この小説の中に生きているすべての登場人物たちへの愛おしさがこみあげてきました。

正直、『夫のちんぽが入らない』というタイトルだけでこの本に興味を持った身としては、ティッシュが山盛りになるほど泣くとは想像していませんでした。

生きていく中で避けては通れない壁は、どんな人の人生にもあります。

子どもを持つ・持たないという意識の違いや、不妊などの体質により、離婚をする夫婦は少なくありません。

こだまさんの人生に立ちはだかった「入らない」という壁。

この壁は、他の人を選んだりして“避ける”という選択をすることもできるものだったのに、こだまさんはその壁を避けるという選択をしませんでした。

小説の中には、そのせいで苦しんだこともたくさん描かれています。

ですが、それでも、こだまさんは夫と共に生きることを選んだのです。

「当たり前」のことができなくても、大変でも、つらい思いをしてでも、その人に傍にいてもらいたい、と思える相手がいるということ。それはとても、素敵なことだと感じました。

結婚している夫婦はセックスするのが当たり前、妻は子どもを産むのが当たり前……。

世間でなんとなくできあがっている「当たり前」のイメージに苦しみながら生きている人はたくさんいるはず。

でも、そのイメージ通りに生きる必要なんてないし、人の数だけ人生があり、夫婦の数だけ夫婦の形があってもいいんだ、と感じた作品でした。

小説のようなボリュームがある本は、日に数ページずつ読み進めて、1ヶ月ほどで読み終えるというペースが産後できていた筆者。

しかし、この本は、表紙を開いた瞬間からいっきに最後のページまでノンストップ、僅か2時間で読み終えてしまいました。

そのくらい吸い込まれる何かが、こだまさんが紡ぐ言葉の中に込められていました。

人気連載をイッキ読み!