<年収の壁、こえてみる?>パートやアルバイトに影響大!「年収の壁」なぜ今議論されているの?

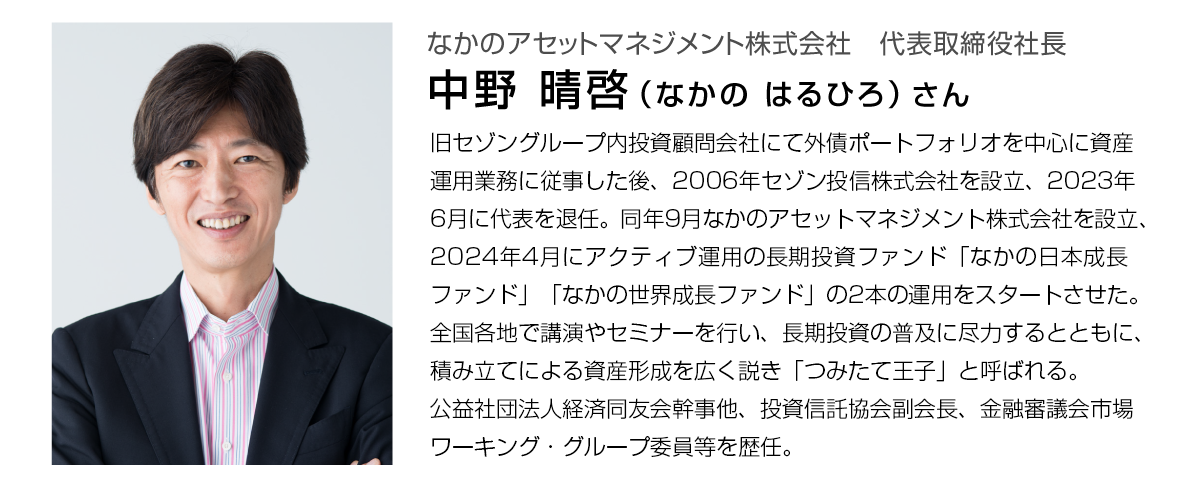

専業主婦やパートやアルバイトをしている場合、旦那さんの扶養に入っているケースが少なくありません。「扶養内」で働こうと思うと気になるのが、いくらまで収入を得ていいのかという上限、いわゆる「年収の壁」です。この壁をこえる方がいいのか、こえない方がいいのか悩んだことがあるママもいるはず。国が議論をしている今、自分事として考えているママたちも多いのではないでしょうか。長年そびえ立つ年収の壁が、なぜ今になってこれほど話題になり国会で議論をするようになったのでしょう。お金や経済に詳しい、なかのアセットマネジメント代表の中野晴啓さんにお聞きしていきます。

年収の壁は3つに分けられる

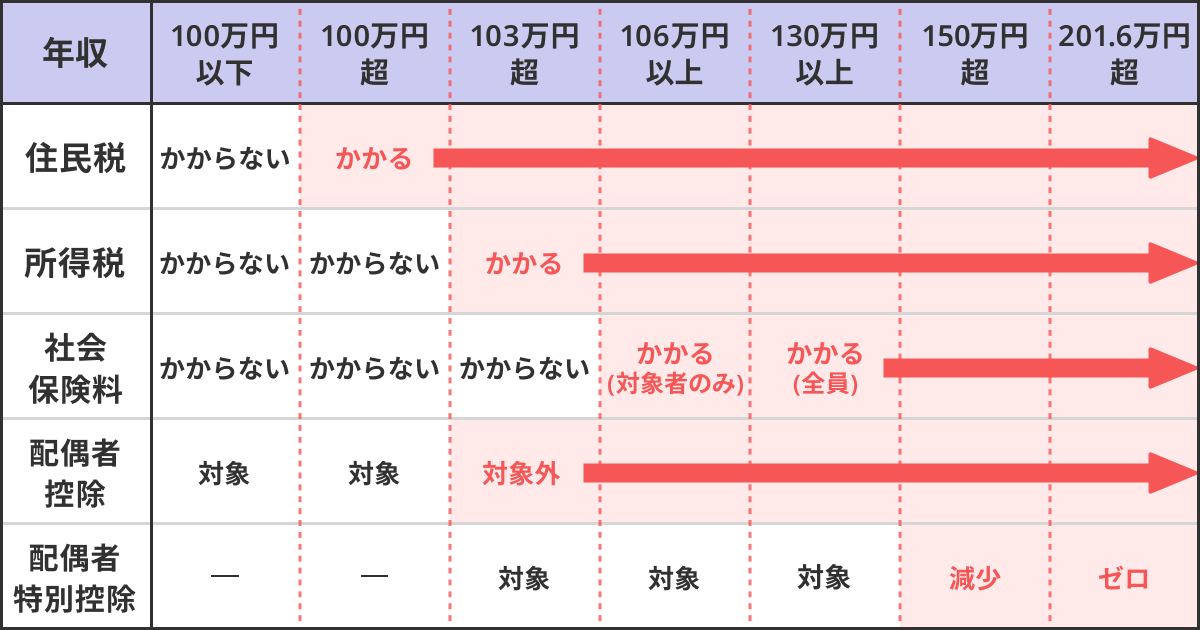

よく耳にする「年収の壁」は3つに分けて考えることができます。

◾️税金に関係する壁

所得に対して税金が課される金額。住民税の支払いが発生する「100万円の壁」、所得税の支払いが発生する「103万円の壁」、配偶者所得控除の適用に関する「150万円の壁」、「201万円の壁」の4つがあります。今回中野さんにお聞きした「年収の壁」は、所得税の支払いが発生する「103万円の壁」です。

◾️社会保険に関係する壁

社会保険である健康保険と年金の保険料の支払いが発生する金額で、勤め先の企業規模によって「106万円」と「130万円」の壁があります。「106万円の壁」は勤め先の企業規模が従業員51人以上に適用され、それ以外の場合は「130万円の壁」になります。

※今国会で撤廃が議論される予定です。

◾️配偶者手当に関係する壁

旦那さんの扶養に入っている場合には、勤め先から支給される配偶者手当に関する壁があります。企業独自の制度であるため要件は異なりますが、一般的には「103万円」、「130万円」が基準となっています。

これらの「年収の壁」は以前から、働くときに注意することの1つでした。しかし最近になってから、さらに話題になる機会が増えています。なぜ今になって、国が本格的に動き始めたのでしょうか。ここからは中野さんにお聞きしていきます。

くすぶっていた「年収の壁」問題。今になって大きく取り上げられた理由は?

――「年収の壁」の問題は以前からありましたが、なぜ今になって大きく取り上げられるようになったのでしょうか?

中野晴啓さん(以下、中野さん):「年収の壁」が話題になったのは2024年10月に行われた衆議院選挙からで、国民民主党の提案がきっかけでした。働き方改革が進んでいて雇用を増やそうという動きに逆行しているのが「年収の壁」だったのです。「年収の壁」があると、それ以上働くのをやめてしまうわけですから、まずは「103万円の壁」に対して政治的な対策をとろうとしたのです。いきなり壁をなくすことは難しいので、金額の引き上げが提案されました。でも「年収の壁」の引き上げを行うと税収が減ってしまいますから、なかなか決着がつかない問題になっています。

――そもそもの話ですが、なぜ所得税が生じる「年収の壁」が103万円になったのでしょうか?

中野さん:よく言われる「103万円の壁」ができたのは1995年のことです。所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額の合計が103万円だったのです。このうち基礎控除は、国民の最低限の生活をする権利である「生存権」が関わっています。当時の最低賃金を基準に、人が生きていける最低限の金額として定められたのが基礎控除38万円(のちに48万円)でした。給与所得控除は、働くための必要経費のようなもの。2つの控除の合計103万円までは、所得税をかけないようにしたのです。

――最低賃金が基準とのことですが、当時と今では最低賃金も変わっていますよね?

中野さん:1995年から30年ほどが経過しているので、当時の最低賃金をベースにしていては今の時代にはそぐわないと思います。国民の生存権を基本にすることが変わらないのであれば、「103万円の壁」が引き上げられるのは当然のことでしょう。一時国民民主党が178万円に引き上げることを提案していましたが、これは今の最低賃金を基準にして計算した金額です。ある意味妥当な金額なのでしょうが、国民一人ひとりが最低限の生活をしていくために必要な金額は、さらにいろいろな角度で議論されて算定されるべきと思いますね。

編集後記

所得税が生じる「103万円の壁」、よく言われている「年収の壁」ができたのは、今から30年ほど前。当時の最低賃金がベースになり、国民の生存権が大きく関係しているということでした。しかしそれならば30年の間に最低賃金は大きく上がっているのですから、それに合わせて「年収の壁」も上がるのは当然のことなのかもしれません。

取材、文・川崎さちえ 編集・ここのえ イラスト・マメ美

続きを読む