<お手伝いはいつから?>強制させたくないけれど、家事は教えたい。理想的なはじめどきって?

子どもにお手伝いをさせるのは、何歳くらいからがいいのでしょう? 投稿者さんは今年1歳になる子のママです。自身はひとりっ子で、6歳頃から家事をこなし、中学入学時には掃除・洗濯・料理も大人並みにできるようになっていたよう。でも家事を押しつけられていたように感じて、子どもには同じ思いをさせたくないと言います。

『わが子が6歳になったときに、私のような家事はさせたくないと考えてしまいます。たしかにある程度の年齢になったら、家事ができたほうが将来的にひとり暮らしをさせても困らないので教える考えはあります』

6歳で家事を強制させられる環境にあった投稿者さん、わが子には自分のような負担を背負わせたくはないと考えています。子どもらしくいてくれればいいと思っているようです。一方で、ひとり暮らしに備えて家事は教える必要だとも感じています。お手伝いをさせるとしたら、何歳頃からがいいのか悩んでいるよう。この問いに、ママたちはさまざまな経験と考えを寄せてくれました。

お手伝い やりたいときが はじめどき

何歳からと決めず、子どもが「やってみたい」と言ったときに簡単なことから任せるという声は少なくありませんでした。

『「やりたがったとき」がはじめどきかな。うちは娘だから料理のお手伝いに真っ先に興味を示していろいろ教えてきたよ』

『ママの横をチョロチョロするようなお手伝いを2~3歳からやり出すよ。洗濯物畳みや卵混ぜなど“遊びの延長”で関わらせた。高校生になってから本格的に家事を教えれば十分』

子どものやりたい気持ちを尊重し、「玄関の靴そろえ」から「ごみを捨てる」などの簡単で安全な作業からはじめるというスタンスです。そして大切なのは「やりたい!」と言われたときだけ。小さな子どもにはお手伝いを強制させない考え方です。

さりげなく促してお手伝いへの抵抗を減らす

強制ではなく、生活のなかで自然に家事に関わらせる方法もあります。

『幼稚園ぐらいから、「お皿を洗ってみたいの? じゃあお願いね」と興味を示したら任せる。今は男子高生だけれど、友だちの家でも自然に食器を片づけられる子に育った』

『家の手伝いを宿題に出す幼稚園だったから3歳からだった。小学校も同じ。手伝いに抵抗がなく育っているよ』

生活の一部として触れさせることで、お手伝いを義務感より自然な習慣として身につけさせるよう心掛けるママたち。常にママについてくる年齢の小さな子どもには、ママがやっているものに興味が沸いて、マネをしたがることもあるのかもしれませんね。微笑ましい光景です。

年齢で役割を広げる

就学前は遊び感覚、小学生からは役割分担、と段階を踏む家庭もあるようです。

『小学生はお風呂洗い。下の子が小学生になったら、上の子は洗濯物干し。中学生のときに一緒にご飯を作ることも。中高生は自分の予定もあるので臨機応変に』

『幼稚園入ると夏休みにお手伝いの宿題が出た。小学校で家庭科の授業がはじまる頃から弁当箱や各自子ども部屋の掃除、給食エプロンやワイシャツのアイロンがけも本人に任せた。大学生になった今は、自炊も洗濯も自分でこなす』

成長に応じて少しずつ範囲を広げることで、大人になって困らないスキルを身につけられるようにしているよう。生活の流れなどお手伝いで理解させていると、ひとり暮らしをしたとき、不自由なくやっていけるのでしょう。

とくにやらせなくても大丈夫

一方で、「やらせなくても大人になればできる」という意見も。ひとり暮らしをしてから家事を覚えたというママもいて、なんら不便なことはなかったようです。

『大学進学でひとり暮らしするまではほぼ家事なし。でも中学生頃から自然に掃除をするようになったし、必要になれば覚えるもの』

お手伝いをやらせなくてはと過度に構えず、子ども本人が必要を感じたときや聞いてきたときに教えるという考え方です。

お手伝いかヤングケアラーか、境界線はママによる

投稿者さん同様、幼少期から家事を担わされた経験をもつママも少なくありませんでした。

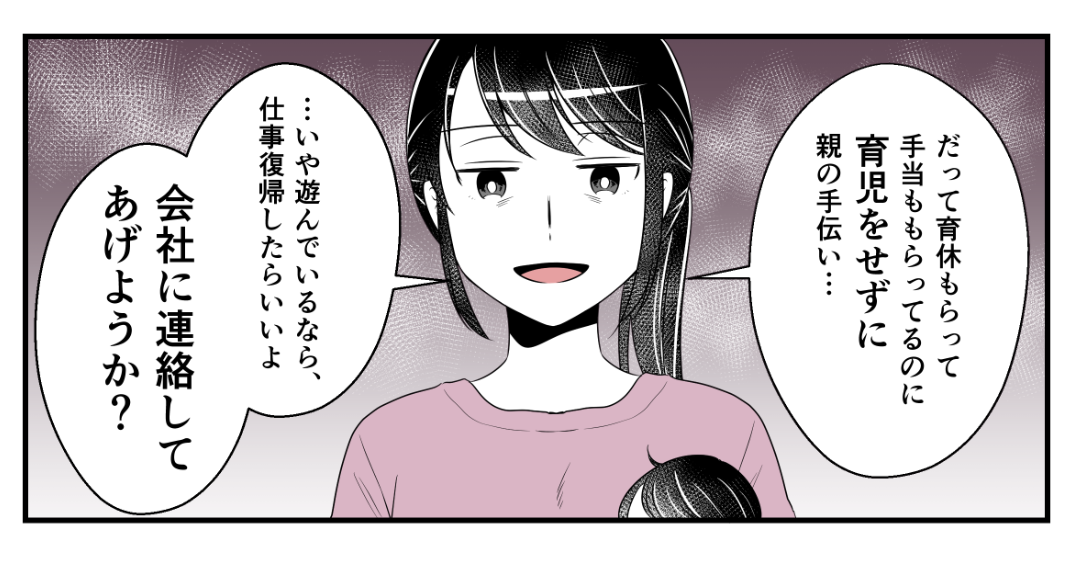

『親から「ヤングケアラーにさせていた、ごめん」と謝られた。家事に慣れて役立ったけれど、子どもに自分のような家事負担はさせたくない』

『小2から家のことをやっていた。当時は母を「助けなくちゃ」と前向きだったけれど、そのうち過剰にやらされるように。自分の子が同じ年になったら、絶対にさせない』

こうした経験から、「やらされる」と「経験をする」の違いを強調する意見も。投稿者さんは家事をやらされていた、普通の子はお手伝いした……それはまったく違うものなのかもしれません。あるママから「お手伝いは将来の自立に向けた教育であり、虐待ではない。自分の過去の経験を理由に子どもの可能性を狭めないで」との意見もありました。

「お手伝い」と「家事の押しつけ」の境界線は曖昧なのかもしれません。親の意識や子どもの受け止め方で、お手伝いのはじめどきや必要性は異なるのでしょう。やりたいときにやらせる、年齢に応じて少しずつ役割を増やす、やらせなくても必要になれば覚える……。いずれの方法でも共通しているのは、「子どもの成長や状況に合わせる」こと。押しつけではなく、自立へのステップとして関わらせることが大切なようです。子どもがひとり立ちをしたとき、困ることがないよう、ママがやっているところを見せるだけでもいいのかもしれません。長い目で見て子どもにとっていい影響をもたらす経験を考えたいものですね。

|

|

文・岡さきの 編集・みやび イラスト・水戸さゆこ

人気連載をイッキ読み!

関連記事

※【お姉ちゃんの呪縛】妊娠したので連絡を控えます「はあ?」目を疑うLINE<第1話>#4コマ母道場- 参考トピ (by ママスタコミュニティ)

- 子供が家事の手伝いをすることについて