<授業参観で>問題児が騒ぐせいで授業が中断…低学年ならしかたない?モヤモヤする親にできることは?

小学校の授業参観は、学校での子どもの様子を見ることができるまたとない機会。家のなかでは甘えんぼうでも、外ではしっかりとしているなど、意外な一面を見て子どもの成長を感じることもありますね。今回ママスタコミュニティに寄せられた投稿は、小学2年生の息子さんの授業参観に行ったというママから。学校でのわが子を見に行ったはずなのに、クラスの雰囲気のほうが気になってしまったようです。

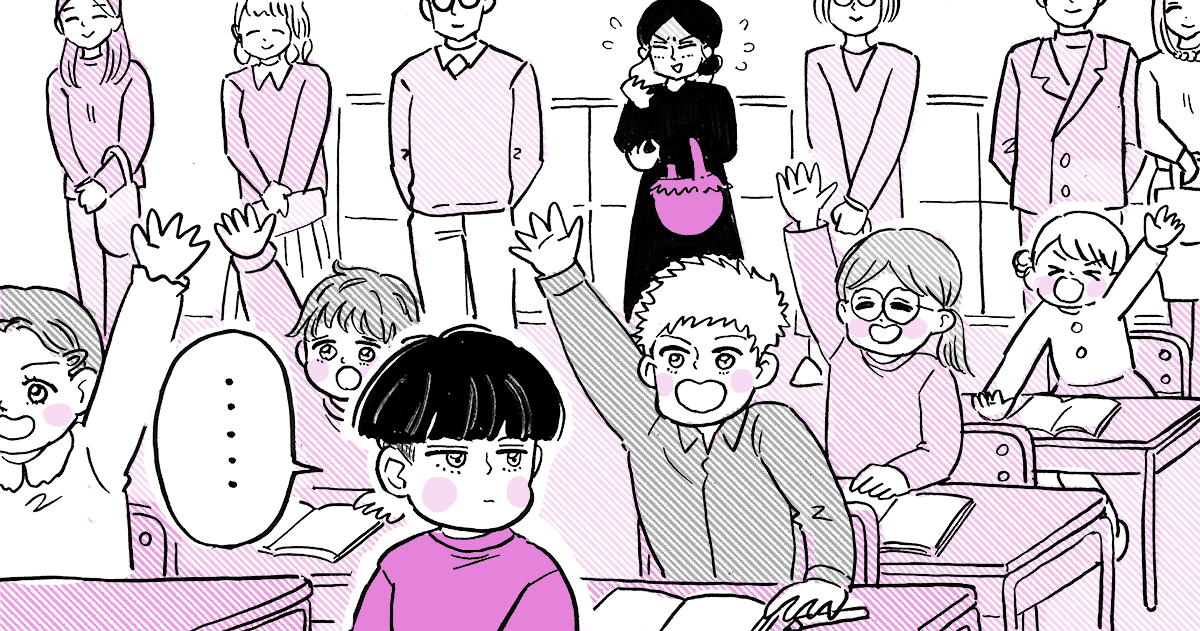

『落ち着いた様子を想像していたのに、違う光景に驚きました。授業は算数。授業開始すぐに、Aくんが大声でしゃべりはじめたのです。先生が質問していないのに「答えわかる!」と叫び、配られたプリントには「全部終わった! 簡単すぎる!」と、常に興奮状態。先生は何度も穏やかに注意していましたが、効果はほとんどありませんでした』

Aくんの発言によって、他の子の発言の機会は奪われ、授業の流れが滞る様子に、投稿者さんはショックを受けたそうです。このような環境で、うちの子は集中して授業を受けられているのだろうか……。そのような疑問が投稿者さんの頭をよぎったのでしょう。今後も見守るだけでいいのだろうか……、と悩んでしまったと言います。

低学年の子どもにはよくあることかもしれない

こうした子どもの行動は低学年にはよくあることだと語るママたちも少なくありません。

『そういう子、クラスのなかにひとりやふたりはいるよね。先生が質問をした時点で、すぐに言いたくなるのだろうけれど』

『うちの子も2年生。授業参観で似たような子がいました。先生に親御さんへの注意をお願いしても効果はないかも。むしろ親は「うちの子、クラスのムードメーカーだ」と喜んでいるタイプかもしれません』

『小1ではじめての参観日ならほのぼのだけれど2年生でまだそれ? と思うよね』

「先生が質問→手を挙げる→当てられる→答える」という一連の流れが理解できておらず、テンションが上がってしまう子もいると、あるママは分析しました。2年生なら、落ち着くまではしばらく時間がかかるのかもしれません。

授業参観という非日常で気分が高ぶったのでは

『ついテンション高くなってしまったのでは? 親にいいところを見せたいのが子ども心。まだ2年生、自制が利かない年頃だよ』

『授業参観のときは大なり小なり、親にいいとこ見せたくてとかで、手を挙げたり話したがったりはありますね』

参観日などの“非日常”には、張り切って目立とうとする子が出てきやすい気もしますね。親に「がんばっている姿」を見せたいという純粋な気持ちが空回りしてしまうこともあるのでしょう。とはいえ投稿者さんの観た授業は、明らかに先生がその子の対応に追われていて、他の子どもたちの学びが止まっている様子。これが一時的なものなのか、日常的なものなのかは気になるところです。

『その子が普段からそうなのか、授業参観という非日常な環境で調子に乗ってしまったのかにもよると思う。投稿者さんのお子さんに普段の様子を聞いてみて、常にそういう感じでお子さん自身も集中できなくて困っているとかだったら先生に相談する』

投稿者さんは息子さんにさりげなく「今日の授業、どうだった?」と聞いてみたのだそう。すると「算数の授業ではいつもあんな感じ」との答えで、Aくんが得意の算数の時間では発言が多くなっているようです。しかしまだ低学年。自制心や他者への配慮は、これから育まれていく時期です。はしゃいでしまう子どもがいることは仕方のないことなのかもしれません。「2年生という学年でAくんみたいな子がいるのも理解できますが、複雑です」と気持ちを吐露しました。

担任に相談すべきか?親にできることは

親として何ができるのか? 担任に相談すべきか? 投稿者さんは悩みます。

『環境が悪いと思うなら、家庭学習をしっかりとすればいい』

『大人になっても変な人っているよね。だから小さいころから対処法を知っていくのも大事かな、と思う。親としては心配だけれど』

困ったお子さんの対応は学校に任せる、と考えるママたちも少なくありませんでした。参観中でさえ黙らせることができない子を、日常的にどう指導するかは、先生の手腕にかかっています。投稿者さんをはじめ、保護者からの訴えがあったとしても、それがすぐに改善につながるとは思えません。

当の息子さんは「うるさいなとは感じているものの、あまり気にしていない」とのこと。ママたちのコメントを読んで、もし息子さんから困っているなどの発言があったときには担任に相談したいと投稿者さんは考えたようです。

一方で、「自宅でできるフォローはある」という声もありました。授業の進行が遅れがちでも、わが子が集中して学べるように、家庭での学習時間を確保したり、わからなかったところを一緒に復習したりすることはできるでしょう。

大切なのはどんな環境であっても学びを止めないこと

クラスを選ぶことはできません。どんなメンバーとクラスメイトになるかはわかりません。クラスの雰囲気や環境にいちいち振り回されていては、肝心の勉強が滞ってしまいます。「学校がどのような環境にあっても、子どもの学びを支えるのは家庭」と開き直ってはどうでしょう?

大人になってもいろいろなタイプの人と出会います。クラスに1人の“問題児”の存在も、子どもにとっては「多様な人とどう関わるか」を学ぶ大事なきっかけになるかもしれません。子どもの話に耳を傾け、見守り、必要だと感じれば先生と連携しながら、家庭でできる支援を続けてみてはどうでしょうか。

|

|

人気連載をイッキ読み!

関連記事

※<うちの子迷惑?>「バスケがやりたい!」発達障害の息子にチームプレーは難しい!?【第1話まんが】- 参考トピ (by ママスタコミュニティ)

- 小2子どものクラスに居る問題児